2024年9月16日

塔婆とは?意味や供養方法、費用、立て方について解説

仏教の世界では、大切な故人を偲び、供養するために様々な儀式が行われてきました。その中でも「塔婆」は、古くから親しまれている供養の象徴です。この記事では、塔婆の意味や由来、種類、供養方法、費用、立て方などを詳しく解説します。塔婆を立てたいけど、どんな意味があるのか、費用はどのくらいかかるのか、など疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?この記事を読めば、塔婆に関する疑問を解消し、故人を偲ぶ供養について理解を深めることができるでしょう。

塔婆とは?意味と由来をわかりやすく解説

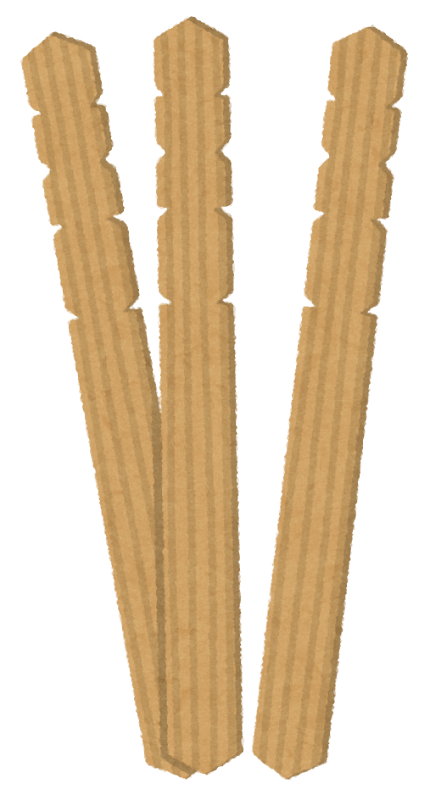

「塔婆」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?寺院や墓地で見かける、木の板や石でできた、細長く尖った形状のものを指します。塔婆は、仏教における大切な供養の象徴であり、故人を偲び、冥福を祈るために立てられます。その歴史は古く、仏教が伝わった時代から存在し、様々な形や素材で製作されてきました。

塔婆は、本来は仏舎利(釈迦の遺骨)を納めるための仏塔を模したものでした。仏塔は、宇宙の中心である須弥山(しゅみせん)を象徴し、頂上には宝珠(ほうじゅ)が飾られています。塔婆も同様に、宝珠を頂上に、その下に仏塔の層を模した部分、さらに基壇(きだん)と呼ばれる土台が組み合わさって構成されています。塔婆の尖った形状は、天に向かって伸びる仏塔のシルエットを表しており、故人の魂が天に昇っていくことを願い、冥福を祈る象徴となっています。

塔婆は、寺院や墓地だけでなく、自宅でも供養のために立てることができます。仏教では、故人の魂は49日を経過すると、あの世に旅立つと考えられており、塔婆を立てることで、故人の魂が安らかであることを願うとともに、遺族の供養の気持ちを表すことができます。

塔婆の種類とそれぞれの意味

塔婆には、様々な種類があり、それぞれに意味合いが込められています。ここでは、代表的な塔婆の種類とその意味について詳しく解説していきます。

一般的な塔婆

最も一般的な塔婆は、木製の板を組み合わせたもので、寺院や墓地によく見られます。このタイプの塔婆は、主に供養塔婆と呼ばれ、故人の冥福を祈るために立てられます。材質は木製のほか、石や金属など、様々なものが使われています。

供養塔婆

供養塔婆は、故人を偲び、冥福を祈るための塔婆です。寺院や墓地でよく見かける、木の板を組み合わせたものが一般的です。供養塔婆は、故人の名前や没年月日などが記され、遺族の供養の気持ちを表します。

戒名塔婆

戒名塔婆は、故人に授けられた戒名と没年月日などを記した塔婆です。戒名は、仏教において、生きている人が仏の弟子になる際に授けられる名前ですが、故人を偲んで、戒名を刻んだ塔婆を立てることもあります。戒名塔婆は、故人が仏の教えに従って生きてきたことを示し、遺族の供養の気持ちを深める役割を果たします。

五輪塔

五輪塔は、仏塔の五つの部分を模した塔婆です。五輪塔は、地輪、水輪、火輪、風輪、空輪の五つの輪で構成され、それぞれの輪が宇宙の要素を表しています。五輪塔は、宇宙の秩序と調和を表し、故人の魂が安らかに輪廻転生することを願い、冥福を祈るための塔婆として立てられます。

塔婆の種類は、地域や宗派によって異なり、それぞれの文化や伝統が反映されています。様々な種類の塔婆とその意味を知ることによって、故人を偲び、供養の気持ちを表すことができます。

塔婆の供養方法と費用について

塔婆を立てる供養方法は、寺院や宗派によって異なります。一般的には、寺院に依頼して建立してもらう方法と、自分で用意して建てる方法があります。寺院に依頼する場合は、費用が数万円から数十万円かかる場合があり、寺院によって料金設定が異なります。自分で用意して建てる場合は、材料費や製作費などがかかります。また、塔婆の大きさや素材によっても費用は変化します。ここでは、供養方法と費用の目安について、詳しく解説していきます。

寺院に依頼する場合

寺院に依頼する場合は、寺院の住職や僧侶に相談して、供養の方法や費用について決めましょう。寺院によっては、塔婆の建立費用だけでなく、法要や読経の費用も別途必要になる場合があります。寺院によって、塔婆の種類や材質、大きさ、文字の彫り方など、様々な選択肢がありますので、事前に相談しておくようにしましょう。

自分で用意する場合

自分で用意する場合は、塔婆専門店や仏具店などで購入することができます。塔婆専門店では、様々な種類やサイズの塔婆が販売されています。自分で塔婆を建てる場合は、塔婆の組み立て方や設置場所など、事前に調べておく必要があります。また、塔婆の材質やサイズによって、費用が大きく変わります。

費用について

塔婆の費用は、寺院に依頼する場合と自分で用意する場合で大きく異なります。寺院に依頼する場合は、数万円から数十万円かかる場合がありますが、自分で用意する場合は、数千円から数万円で済むこともあります。費用は、塔婆の種類、材質、大きさ、文字の彫り方などに左右されます。費用を抑えたい場合は、自分で用意する方法も検討してみましょう。ただし、自分で用意する場合は、塔婆の組み立て方や設置場所など、事前に調べておく必要があります。

塔婆を建てる費用は、故人を偲び、供養の気持ちを表すための大切なものです。経済的な事情を考慮しながら、故人の冥福を願い、供養方法を決めましょう。

塔婆の立て方と手順

塔婆を建てる手順は、寺院によって異なる場合がありますが、基本的には以下の手順で行います。

1. 塔婆の準備

塔婆は、寺院に依頼して建立してもらう場合と、自分で用意する場合があります。自分で用意する場合は、塔婆専門店や仏具店で販売されている塔婆を購入します。塔婆のサイズや材質は、故人や供養の規模によって異なります。事前に寺院に相談して、適切な塔婆を選びましょう。

2. 設置場所の選定

塔婆は、通常は寺院の境内に設置されます。設置場所は、寺院の住職や僧侶に相談して決めましょう。寺院によっては、塔婆の設置場所が指定されている場合もあります。また、塔婆を建てる際に、周囲の環境に配慮することも大切です。

3. 塔婆の組み立て

塔婆の組み立て方は、塔婆の種類や材質によって異なります。塔婆専門店で購入した場合は、組み立て方の説明書が付属していることが多いです。組み立て方は、説明書をよく読んで、慎重に行いましょう。

4. 塔婆の設置

塔婆を組み立てたら、設置場所へ運び、地面にしっかりと固定します。塔婆が倒れないよう、しっかりと固定することが大切です。固定方法は、杭を打ち込む、コンクリートで固定するなど、様々な方法があります。寺院に依頼する場合は、寺院側で設置をしてくれることが多いです。

5. 塔婆の供養

塔婆を設置したら、供養を行います。供養の方法は、寺院によって異なります。一般的には、読経や焼香、献花などが行われます。供養の際には、故人を偲び、感謝の気持ちを込めて行いましょう。

塔婆を建てることは、故人を偲び、供養の気持ちを形にする大切な行為です。上記の手順を参考に、故人の冥福を願い、心を込めて塔婆を建立しましょう。

塔婆にまつわるよくある質問

塔婆は、寺院や霊園などで見かけることが多く、故人を偲ぶための大切な供養の道具として広く知られています。しかし、実際には「塔婆ってそもそも何?」「どんな意味があるの?」など、疑問に思う方も少なくないでしょう。ここでは、塔婆に関するよくある質問とその回答をまとめました。疑問を解消して、塔婆についてより深く理解しましょう。

まとめ

ようするに塔婆とは何か?と聞かれるとこう答えます。故人のさらなるお浄土での安らかな暮らしを祈る供養塔です。冥福を祈るとも言いますね。また、遺族側からすればいい方を変えればコレクションのようなものです。きちんと故人の供養をしている証拠ですね!!本来であれば、法要をしているかは本人しかわからないもですが、お墓参りなどは身内以外もくる場合があります。塔婆が沢山立っていれば、そういった外部の人からでも故人の供養がきちんと行われていて安心していただけることでしょう。

最後に

大切な方を送り出す時、その想いは人それぞれ。家族葬もみじ会館、大橋直葬センター、早良直葬センターでは、故人様とご遺族の想いを丁寧に聞き取り、故人様らしい、そしてご遺族の皆様にとって温かいお葬式をサポートいたします。「故人が喜ぶお葬式」を実現するため、心を込めてお手伝いさせていただきます。

お見積・

お見積・