8.年金を受給

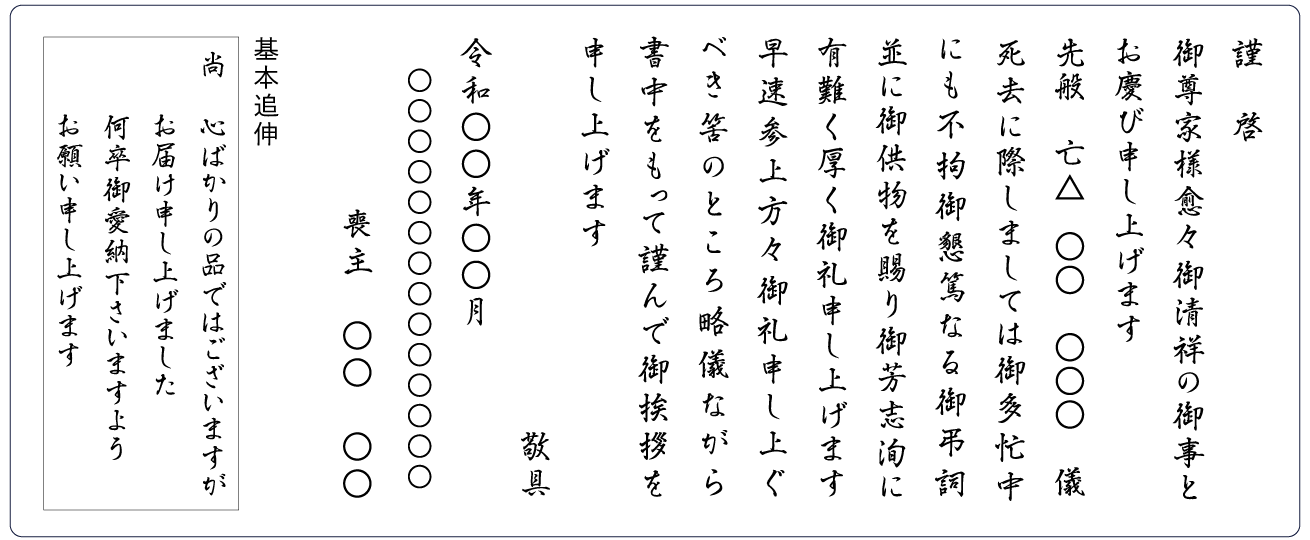

亡くなられた方が厚生年金や国民年金より年金を受けていたり、加入していた場合は、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届」の提出が必要となります。この手続きが遅れると年金を受け取りすぎることとなり、後で返さなければならなくなりますのでご注意ください。

手続きには「年金受給権者死亡届」に「年金証書」の他、死亡届の事実を確認できる戸籍謄本か死亡診断書を添えて提出してください。届け先は厚生年金や国民年金の場合は故人の住所地の年金事務所です。

東福岡年金事務所:福岡市東区馬出3-12-32/092-651-7967

(※国民年金のみ⇒東区 宗像市 古賀市 福津市 糟屋郡)

博多年金事務所:福岡市博多区博多駅東3-15-23/092-474-0012

(東区 博多区 宗像市 古賀市 福津市 糟屋郡)

中福岡返金事務所:福岡市中央区大手門2-8-25/092-751-1232

(中央区)

西福岡年金事務所:福岡市西区内浜1-3-7/092-883-9962

(西区 城南区 早良区 糸島市)

南福岡年金事務所:福岡市南区塩原3-1-27/092-552-6112

(南区 筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 朝倉市 那珂川市 朝倉郡)

大牟田年金事務所:福岡県大牟田市大正町6-2-10/0944-52-5294

(大牟田市 柳川市 みやま市)

久留米年金事務所:福岡県久留米市諏訪野町2401/0942-33-6192

(久留米市 八女市 筑後市 大川市 小郡市 うきは市 三井郡 三潴郡 八女郡)

小倉北年金事務所:福岡県北九州市小倉北区大手町13-3/093-583-8340

(門司区 小倉北区)

小倉南年金事務所:福岡県北九州市小倉南区下曽根1-8-6/093-471-8873

(小倉南区 行橋市 豊前市 京都郡 築上郡)

直方年金事務所:福岡県直方市知古1-8-1/0949-22-0891

(直方市 飯塚市 田川市 宮若市 嘉麻市 鞍手郡 嘉穂郡 田川郡)

八幡年金事務所:福岡県北九州市八幡西区岸の浦1-5-5/093-631-7962

(若松区 戸畑区 八幡東区 八幡西区 中間市 遠賀郡)

総務省人事・恩給局:東京都新宿区若松町19-1/03-5273-1400

年金を受けている方が亡くなった時にまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

例:通常6月・7月分の年金が8月15日に支給されます。8月5日に亡くなった場合は8月分の年金のみ満額支給されます。支給日は10月15日です。9月1日亡くなると8・9月二か月の年金が満額10月15日に支給されます。

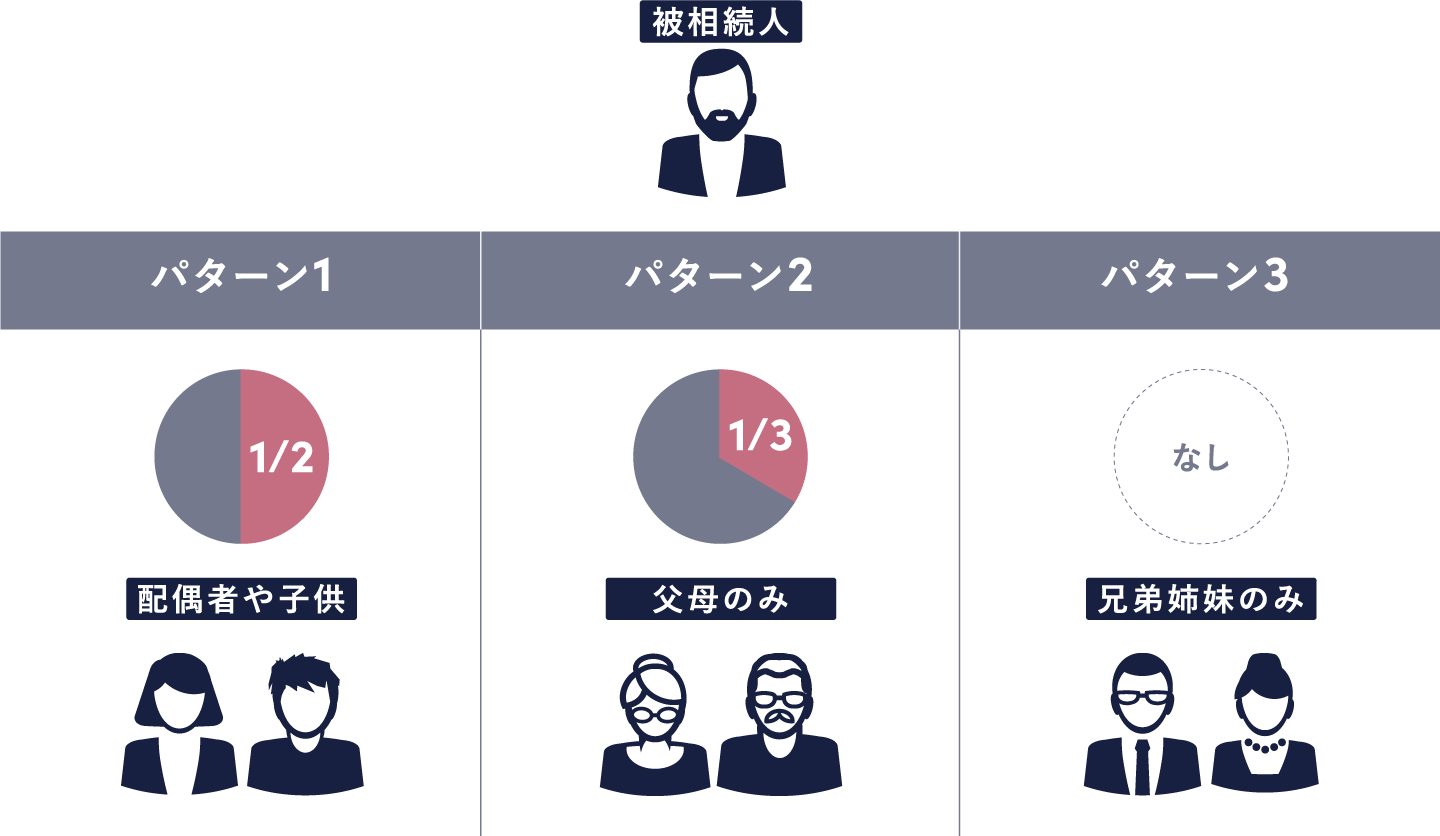

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者が亡くなった時に、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、故人の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。

遺族年金を受け取るには、故人の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。

詳しくは下記日本年金機構のホームページをご覧ください。

・遺族年金

国民年金の被保険者が受給要件を満たして亡くなった場合に支給されます。受給要件は保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あることです。対象者は18歳到達年度の末日を経過していない子等です。

・遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)

・遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)

厚生年金の被保険者が受給要件を満たして亡くなった場合に支給されます。受給要件は保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あることです。対象者は妻や子や孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者)です。

・死亡一時金

故人が国民年金加入者として保険料を36月以上納めていて、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま亡くなった時に故人に生計を同じくしていた遺族に支給されます。

・寡婦年金

故人が国民年金加入者として保険料を納めた機関が10年以上ある夫が亡くなった時に10年以上継続した婚姻関係があり故人に生計を維持されていた妻に対して支給されます。

無料資料請求

無料資料請求